ぐちゃぐちゃ遊びの親子教室とはAbout Guchagucha Asobi

ぐちゃぐちゃ遊びとは、絵の具や粘土を使ってまわりを気にせず汚れたり、新聞紙を破ったり、散らかしたりして遊ぶこと。

ダイナミックな遊びとアートをかけあわせ、乳幼児教育プログラムと融合させたのがぐちゃぐちゃ遊びの親子教室です。「造形あそび」を軸として、子どもたちの潜在能力を引き出す仕掛けを散りばめて、ドキドキワクワクしながら未来につながる力を育みます。

-

- フィンガーペインティングやボディペインティング

- 色を混ぜ合わせたり、微妙な色合い・濃淡を作り出し、多彩な色に触れ色彩感覚を養うことができます。ダイナミックな絵を描くことは、子ども特有の大胆な発想力を存分に発揮し、想像力・自主性・意欲を育てます。

-

- 粉を手で、足で触り、フワフワとベタベタの感触を確かめる

- 粉のふわふわ・べたべたの感触を直接手足で触れることで脳を刺激しながら感性を育てます。また、小麦粉に自ら水を加えることで形状変化への不思議を感じながら、探究心・好奇心を養います。

-

- 新聞紙を両手で抱えきれないほど破って投げるあそび

- 「破る」「投げる」という行為は、指・手・腕を使う脳も体も刺激できる遊びです。素材や力の入れ具合によって破れ方や投げ方が異なるため、集中力・工夫する力・自ら考える力が養われます。

世界で注目されるART教育Art education

-

Science

-

Technology

-

Engineering

-

Art

-

Mathematics

2000年代からアメリカで広がり、現在ヨーロッパやアジア新興国にまで推進されている教育があります。それが、STEM教育です。

STEMとは、Science(科学), Technology(技術), Engineering(工学) and Mathematics(数学)の頭文字をとったものでテクノロジーの進化からこのSTEM分野に力をいれて育てた人材輩出を目標としています。

2013年にオバマ大統領がアメリカの重要な国家戦略とし、STEM教育を支援するという演説を行いました。

現在ヨーロッパやアジア新興国でもSTEM教育は進められています。

しかし、そこに現在は想像力や感性が重要になるという考えから、Art(芸術)が加えられ『STEAM教育』が必要だと言われています。

技術革新というSTEMだけではなく、新たな価値の創造などが必要であり、AIに使われる人間ではなくAIを使う人間として活躍すためにArtを学ぶことを推進していくことが世界各国で広がっています。

また、1991年に世界で最も優れた学校としてニューズウィークで取り上げられた学校が採用していた『レッジョエミリアアプローチ』という教育法があります。

イタリアのレッジョエミリアではじまった革新的なアート教育と言われていて、

アートを中心に子どもたちは主体的に探究して、学び、創造力を高めていきます。

テクノロジーの進化、AIの時代の突入により、Art教育はさらに注目を集めています。

感性を豊かにして、創造力を高めるArtは今後の未来にこそ欠かせません。

ぐちゃぐちゃ遊びは、ただ「遊ぶ」「学ぶ」だけにとどまらない乳幼児教育とアートと遊びを融合したプログラムを組み込んだ日本初の乳幼児専門アート教育を行う習い事です。

親の願いと子どもの未来The future of children

あなたは、子どもにどんな大人になってほしいと思っていますか?

明るい子でしょうか?お勉強ができる子?お友だちが多い子?

運動が得意な子?優しい子でしょうか?

サッカー選手になってほしい!有名大学を卒業してほしい!などの願いがありますか?

親は子どもに様々な願いを持ちます。なぜ私たち親は子どもにそのようになることを望むのでしょうか?

それは、子どもたちの『幸せ』を願っているからではないでしょうか。多くの親は、子どもの幸せを願っています。幸せになってほしいから様々なことができるようになることを望みます。

しかし、これだけ世の中が目まぐるしくかわり、20年後には今ある職業の半分がなくなる(※オックスフォード大学のオズボーン氏は「今後10-20年で米国の総雇用者の約47%の仕事が自動化されるリスクが高い」と発表した」)と言われる世の中、そして次々と新しい職業が生まれる世の中で、なにかが「できる」ようになることは、本当に子どもたちの幸せに結びつくのでしょうか。

日々大きく変化する世の中だからこそ、子どもたちが身に着けたい力とは、なにかが「できる」ことではなく、自ら課題を見つけ出す好奇心やその課題を追及する探究心、変化が大きい時代にもまっすぐ進んでいく挑戦心ではないでしょうか。

子どもたちの日常は「なんだろう?」「やってみたい!」であふれています。

ぐちゃぐちゃ遊びでは、子どもたちが楽しみながら自発的に物事に取り組むことで、将来幸せに生きていくために必要な好奇心、探究心、挑戦心などを身につけます。

目の前の結果ではなく、子どもの未来に目を向けた教育法です。

理念は「自分らしく生きる」Live my own way

ぐちゃぐちゃ遊びでは、子どもたちが将来にわたって幸せに生きることを目的として活動しています。

そのために必要なことは、自分の意志を持ち、行動することができることであり、乳幼児期から『自分らしく生きる』ことを大切にしています。

子どもは遊ぶことが大好きです。

勉強と遊びの違いは、勉強は教えられることを学ぶのに対して、遊びは自ら行動して学んでいくことです。

遊ぶことにより、子どもたちは自発的に物事に取り組み、楽しみ、集中ながら体と脳の発達を促し、知・徳・体の土台を築くことができます。

今、知・徳・体のバランスのとれた力として「生きる力」を育てることが重視されますが、乳幼児期の知・徳・体とは、学力や運動能力そのものではなく『知的好奇心』『自己肯定感・他者信頼感』『五感を使って脳と体に刺激を与えること』『体を動かす楽しさを知ること』などです。

ぐちゃぐちゃ遊びでは、乳幼児期にこそ大切な知・徳・体の基礎を築きながら、

子ども自身のなんだろう?という好奇心や探究心を伸ばし、やってみたいという意欲挑戦する心を引き出し子どもたちが『自分らしく生きる力』を育んでます。

自分らしく生きる力の3つの土台「知・徳・体」Three foundations

- 知

- 体験(感覚を利用した経験)を増やし、

学びを深める

ぐちゃぐちゃ遊びでは、知識を身につけることを目的と一切していません。

しかし、知識を身に着けるときに、生きた知識として身につけるためには、必ず具体的な事物や体験が必要です。

例えば、単語だけ「りんご」と覚えるだけではなく、写真を見て「りんご」と覚えたほうが知識として身に着けやすく、さらにりんごを食べて、味覚、触覚、嗅覚などを使いながら「りんご」を知った方が生きた知識として身につくでしょう。

知識をより確かなものにするためには、感覚が大切になってきます。

ぐちゃぐちゃ遊びも知識を全く無視したものではなく、より豊かな体験を増やし、学びにつなげていくのがぐちゃぐちゃ遊びのプログラムです。

- 徳

- 個性を生かして自己肯定感を育み多様性を知る

ぐちゃぐちゃ遊びの活動と一般的な幼児教室や絵画教室などが大きく異なる点として『他人と比べられない』ということがあります。 ぐちゃぐちゃ遊びは名前の通り、絵の具や粉などをぐちゃぐちゃにして遊びます。あえて作品として残さない形をとることで、『うまい・へた』という評価基準がなくなります。そのため大人からの指示も減り、子ども自身の個性を生かしながら活動をすることができます。 個性豊かな表現活動を肯定的に大人たちが捉えることで、子どもの自己肯定感を育みます。 また子どもによって全く異なる様々な表現を見て、感じることで多様性を知ることができます。

- 体

- 触覚を刺激し、

脳と運動機能を育てる

触覚は、実は五感の中で最も早くに発達する感覚と言われています。

生後数日の赤ちゃんの反応を調べるために「光を見せたとき」「音を聞かせたとき」「指に振動を与えたとき」の脳活動を計測した実験では、触覚刺激を与えたときに最も広い領域で反応します。それは、成人が触覚を処理する感覚野を越えて、周辺領域や聴覚野まで広がっていました。

乳幼児期の子どもはなんでも触りたがることが多く、手という感覚器官を使って触覚を頼りに自分の世界を広げていきます。

生まれてすぐの頃は、見たり聞いたりすることもよりも、触れることで世界を認識し学習することの方が多いと言われています。

触覚を刺激することで、脳と運動機能を育てることができます。

0-3歳の子どもは、どの子も好奇心を持っていますが、それが「いたずら」や「遊び」として現れます。そんな「いたずら」を否定するのではなく、肯定的に取り組める環境を設けることで、挑戦する心を育てます。

子どもの「なんだろう」「やってみたい」を大切に、

好奇心や挑戦する心を育て自主性を伸ばす。

0-3歳の子どもは、どの子も好奇心を持っていますが、それが「いたずら」や「遊び」として現れます。

『教育学者の汐見稔幸は、自主性が高く、何でも自分から進んでいる4、5歳の子供について調べた。

幼稚園や保育園で教師が保育士に、4、5歳児クラスで自主性の豊かな子どもをピックアップしてもらい、その子供たちが赤ん坊の時の生育記録を持ってきてもらった。

調べてみると、 自主性の高い子供達は、一才児の頃に、かなりおおらかにいたずら行動を許容してもらっていた、という共通点があった。(『子どもの「脳」は肌にある』山口創/光文社新書より抜粋)』と述べています。

子どもたちの「いたずら」や「遊び」を否定するのではなく、肯定的に取り組めるぐちゃぐちゃ遊びという環境を設けることで、挑戦する心を育て自主性を伸ばします。

ぐちゃぐちゃ遊びで大切にしている「2つの自由」Two freedoms

1.意思の自由

ぐちゃぐちゃ遊びでは「やってみたい」という子どもの思いを大切にしていますが、同じくらい「やりたくない」という思いも大切にしています。

ぐちゃぐちゃ遊びでは、環境をつくり、本日の活動をお伝えしますがそれを強制することはありません。

絵の具などに触れるのがはじめての子どもたちは、時に警戒し一切触ったり、近づかないこともあります。

そんなときにはその意思を尊重し、やらなくて良い自由が保障されています。子どもたちが成長するのは、自ら取り組み始めたときです。

子どもが自ら「やってみたい」と思い、自ら行動を始めるまで大人は待つということを大切にしています。

2.方法の自由

ぐちゃぐちゃ遊びでは、最初にどのようなことを行うかを伝えますが、その方法にとらわれなることなく、子どもの自由な発想を楽しんでほしいと願っています。

そのため大人が1つの方法を教え、その通りに行うことを目的とするのではなく、自発的に遊びに取り組んだら、子ども自身でやり方を自由に変える自由があります。

子どもたちは試行錯誤を繰り返し、考える力が伸び、また自ら試行錯誤したことによりなにかができたときの満足感・達成感を味わい、

意欲がより一層伸び、再び自発的に取り組むことができるようになります。

ぐちゃぐちゃ遊びが大切にしている

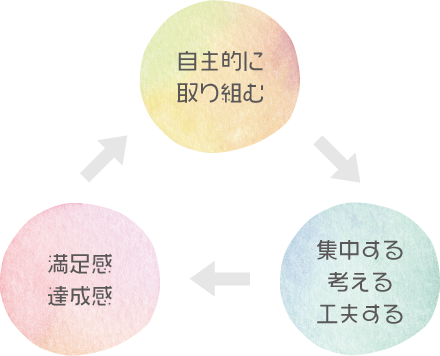

子どもが学び成長し続けるトライアングルTriangle where children continue to learn and grow

ぐちゃぐちゃ遊びでは子どもが学び成長し続けるトライアングルを大切にしながら、独自のプログラムをつくっています。

- STEP.1

- 子どもたちは「おもしろそう!」「なんだろう?」「やってみたい!」という思いから自発的に取り組みます。

- STEP.2

- 自ら取り組み始めたため、集中して考えますし、試行錯誤を繰り返します。

- STEP.3

- 集中して繰り返し取り組んだことにより「できた!」という達成感や満足感を多く得ることができ「もっとやりたい!」の思いから、新たな挑戦をはじめます。

この学び成長し続けるトライアングルに必要なことは、子どもが自発的に取り組むまで大人は待つ姿勢です。

子どもが自発的に取り組む前に「ほら!やろう!!」と押し付けてしまうと子どもはあまり興味を持たないまま、取り組みを始めます。

すると、集中することができず、あまり満足感を得られないため、また次の意欲もわかないという負のスパイラルに入ってしまいます。

そのため、ぐちゃぐちゃ遊びの親子教室では、子どもが自らやりたくなるまで「待つ」ことをお願いしています。

あなたもぐちゃぐちゃ遊びを体験しよう!まずはお近くの教室へ

事業概要

日本乳幼児遊び教育協会

所在地 横浜市都筑区仲町台1−18−7

連絡先 asobikyoiku@gmail.com

代表 会田夏帆(あいだなつほ)

設立年月 2016年1月

取得商標

ぐちゃぐちゃ遊び(登録5954672)

AsobiSTEAM(登録6751066)

ぐちゃラボ(登録6751065)

ぐちゃぐちゃアート(登録6751067)

お問い合わせContact

ご質問やご不明な点、講座のご依頼などは

こちらからお問い合わせください。